Météo

La Terre vue de l’Espace : l’Île glacier

Spitzberg, la plus grande île norvégienne, est au cœur de cette image prise par Envisat.

Située en bordure de l’océan glacial Arctique au nord et de la mer du Groenland à l’Ouest, Spitzberg est la plus grande île de l’archipel de Svalbard et la seule à être habitée en permanence.

L’île compte de nombreux glaciers, des montagnes et des fjords qui sont de longues vallées immergées résultant de l’activité glaciaire.

En raison de sa haute latitude, la température moyenne à Spitzberg oscille entre 4 et 6°C en été, tandis qu’en hiver elle tombe à environ -20°C. Toutefois, la dérive nord atlantique lui confère des températures bien plus douces que d’autres régions situées à la même latitude.

Des renards arctiques, des rennes et des ours polaires habitent les terres tandis que les eaux avoisinantes abritent des baleines, des dauphins et des morses.

Cette image a été prise le 6 septembre par la radar ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) d’Envisat.

Source ESA

La météo tient son forum international à Paris

Petite info

La 8e édition du Forum international de la météo se tiendra au Palais de la découverte du 1er au 5 octobre. Les visiteurs pourront profiter de diverses expositions et ateliers éducatifs sur les thèmes la météorologie et du climat, l’énergie, l’environnement, l’eau et l’espace.

La 8e édition du Forum international de la météo se tiendra au Palais de la découverte du 1er au 5 octobre. Les visiteurs pourront profiter de diverses expositions et ateliers éducatifs sur les thèmes la météorologie et du climat, l’énergie, l’environnement, l’eau et l’espace.

Le forum a pour but de sensibiliser la société par l’impact que peut avoir le changement climatique et de suggérer différentes méthodes pour la réduction de notre empreinte carbone.

La contribution de l’ESA

Le forum offrira à l’ESA la possibilité de témoigner de son action dans les domaines de la météorologie et de la climatologie.

En collaboration avec le CNES, l’ESA tiendra un atelier éducatif visant à souligner l’importante contribution des satellites pour notre compréhension des phénomènes climatiques extrêmes et de l’effet du changement climatique sur les océans.

Un programme spécial sera dédié aux professionnels pendant les trois derniers jours du forum. Ils auront la possibilité de participer à un débat sur le changement climatique et son impact sur les océans, une formation pour l’interprétation d’images satellite pour les pays en voie de développement, un colloque international ainsi qu’à une formation pour enseignants.

Pierre-Philippe Mathieu, expert en observation de la Terre à l’ESA, participera à la session pour enseignants du 5 octobre. Il donnera des précisions sur les capacités des satellites à contrôler le système climatique à l’échelle planétaire et présentera plusieurs outils éducatifs élaborés par l’ESA à destination des élèves.

Depuis le lancement de Meteosat-1 en 1977, l’ESA suit de près des tendances météorologiques mondiales par le biais de ses missions d’observation de la Terre.

Les satellites tels que MetOp nous permettent de suivre avec exactitude l’évolution des conditions météorologiques, intérêt d’autant plus important lorsque ces conditions entraînent des dommages.

L’ESA joue un rôle majeur dans l’étude et le suivi des phénomènes climatiques grâce à ses satellites consacrés à l’environnement : Envisat, Earth Explorers (CryoSat-2, SMOS et GOCE), ainsi que les cinq futures missions « Sentinelles ».

Les « Sentinelles » spatiales font partie du programme GMES (Global Monitoring for Environment & Security) conçu en partenariat avec la Commission Européenne afin d’améliorer des politiques européennes d’environnement et de sécurité.

De plus, une nouvelle génération de missions géostationnaires et de missions météorologiques polaires, incluant MSG-2/3, MTG et EPS, a été élaborée en coopération avec Eumetsat, l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques.

Source ESA

Août 2011 = Août 2010

Je constate une fois de plus que l’on a la mémoire (très) courte en météo. En effet, que n’ai-je entendu sur les conditions météo de ce mois d’août. Et pourtant, ce mois fut très similaire au mois d’août de l’année passée. Les chiffres des deux mois sont très proches les uns des autres à tel point que l’on peut dire qu’ils sont jumeaux.

La pression atmosphérique de ces deux mois d’août est identique à un dixième près : 1014,0 hPa en 2010 et 1013,9 hPa cette année.

Du point de vue pluie, on a eu 187,4 mm en 23 j en 2010, et 189,3 en 22 j cette année. Le Soleil a un peu plus brillé cette année : ce mois d’août 2011 a totalisé 144 h 41 min et celui de 2010 136h29.

Les deux mois ont connu 15 jours d’orages.

Les températures sont à l’avenant : les moyennes des deux mois sont respectivement 17,0°C en 2010 et 17,3°C en 2011, les moyennes des maxima : 21,5°C pour l’année passée et 21,9°C pour ce mois-ci, et les minima sont 13,1°C en 201 et 13,2°C en 2011.

La vitesse du vent a été pour les deux mois de 3,0 m/s et l’humidité relative se différencie de 1% avec en 2010 78% et ce mois-ci 77%.

Depuis plus de 30 ans que j’analyse les conditions climatiques à Uccle, c’est la première fois que je constate une telle similitude entre deux mois d’août consécutifs pour tous les paramètres. Peut-être dira-t’on que c’est à cause du changement de climat à moins que d’autres esprits optimistes aillent dire qu’on va observer des mois d’août chaque année.

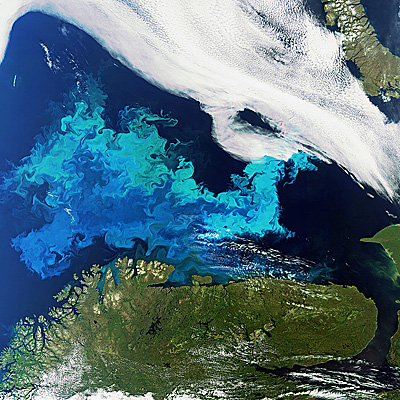

La Terre vue de l’Espace : Eté fleuri

L’efflorescence du phytoplancton sur cette image prise par Envisat s’étire en travers de la mer de Barents, au large des côtes du point le plus septentrional de l’Europe continentale, le Cap Nord.

La partie méridionale de cette mer peu profonde – 230 m en moyenne – qui s’étend sur le plateau continental reste largement libre de glaces grâce au courant chaud de la dérive nord-atlantique. Cela contribue à son fort niveau de production biologique comparativement à d’autres océans de latitudes similaires.

Le phytoplancton dérivant met en évidence les tourbillons des courants océaniques en de spectaculaires spirales bleues et vertes. Ces organismes microscopiques qui flottent à la surface des mers et des océans ou a proximité de celle-ci ont été surnommés « l’herbe de la mer » car ils forment la base de la pyramide alimentaire marine.

Ces organismes simples jouent également un rôle similaire aux plantes vertes terrestres dans le processus de photosynthèse. Ils sont ainsi capables de convertir des composés inorganiques comme l’eau, l’azote et le carbone en matériaux organiques complexes.

Grâce à cette capacité à « digérer » ces composés, on estime que le phytoplancton absorbe autant de dioxyde de carbone de l’atmosphère que ses cousins terrestres, ce qui lui confère une très grande influence sur le climat.

Il est aussi sensible aux changements climatiques, c’est pourquoi il est important de surveiller et de modéliser le phytoplancton dans les calculs sur l’évolution future du climat.

Bien que la plupart des espèces de phytoplancton soient individuellement microscopiques, la chlorophylle qu’ils utilisent collectivement pour la photosynthèse colore les eaux avoisinantes. Cela permet de détecter ces organismes minuscules depuis l’espace grâce à des capteurs dédiés aux « couleurs océaniques », telles que la caméra MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) d’Envisat qui a pris cette image le 17 août 2011.

Source ESA

Records d’un jour

– La deuxième raison est que l’on ne peut pas comparer une valeur remarquable dans une station avec des valeurs observées dans une autre. J’ai souvent vu des journalistes prendre la valeur mesurée à Kleine Brogel et en tirer la conclusion que c’est un record parce qu’elle dépasse la valeur record du jour mais à Uccle. Le climat de la Campine, n’est pas celui du Littoral, du centre du pays, de la vallée de la Meuse, des Fagnes, …

Par contre rien n’empêche de qualifié de remarquable la journée du 17 mars mais elle n’entre pas dans les annales. Le record de mars pour la station d’Uccle reste le 23.0°C enregistré le 30 mars 1968. Nous connaîtrons encore des journées de cet acabit dans les mois à venir. Et si l’on compte le nombre de fois que la presse fait la une avec ce genre de record on voit bien que cela n’a rien d’exceptionnel puisqu’ils en font deux, trois ou plus par an !

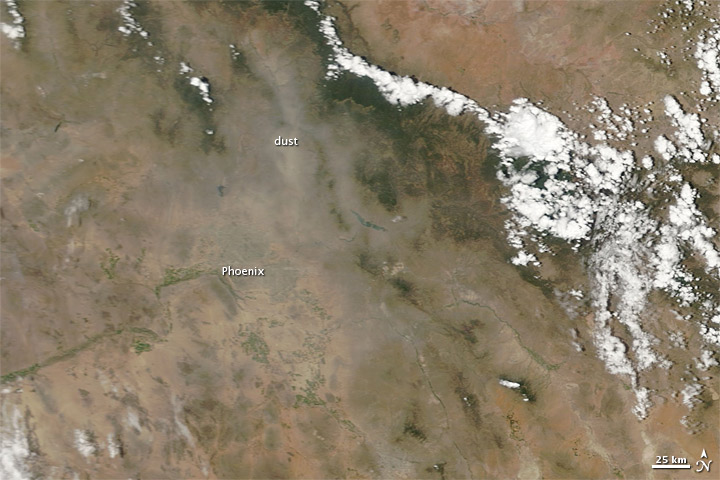

Tempête de sable à Phoenix

Dans un communiqué Belga du 6 juillet 2011, on parle, indifféremment de tempête de poussière et de tempête de sable pour le phénomène observé à Phoenix (États-Unis). Il y a cependant une différence entre les deux. Dans les régions sablonneuses des déserts, on parlera de tempêtes de sables. En revanche une tempête de poussière a lieu dans une région où le substrat est desséché par une période plus ou moins longue sans précipitation.

Source NASA

Phoenix se situant dans une région désertique des États-Unis, on parlera de tempête de sable. Ce qui s’y est passé, n’est pas un événement unique. En mai 2007, (http://www.youtube.com/watch?v=3TH_4lL_DjE) la même région était touchée par une tempête analogue. Le même événement avait été observé à Tucson en juillet 1971.

Les conséquences de cet épisode furent multiples. La réduction de la visibilité a entrainé la fermeture de l’aéroport, tandis que la violence des vents a provoqué des ruptures de lignes électriques mettant plus de 20 000 personnes dans l’obscurité. Des arbres ont également été abattus par la tempête et les voitures étaient couvertes d’une croûte de sable.

Ce phénomène se produit souvent dans les déserts où des inégalités de températures peuvent engendrer des vents parfois violents. Les rafales de vents descendants provoquent, lors de leurs arrivées au sol un soulèvement des particules et créent ainsi un rouleau de sable en mouvement. Dans le cas de Phoenix ce rouleau s’étendait sur une centaine de kilomètres. Le haboob est un type de violente tempête de sable observé dans le désert du Sahara, plus particulièrement au Soudan, dans la péninsule Arabique, au Koweït et dans les régions les plus arides de l’Irak. D’autres régions du monde, comme l’Arizona, le Texas, la Mongolie… peuvent également être touchées par le même phénomène. Ainsi Beijing a été envahie par du sable en mars 2010.

Malheureusement, dans ce même communiqué, on mélange le phénomène de tempêtes de sable et tornades qui sont des phénomènes totalement différents. Dans un territoire aussi vaste que les USA et aux multiples zones climatiques, la présence des deux événements observés la même année n’a rien d’incompatible. De plus, la série remarquable de tornades qu’a connue le pays au cours de ce printemps n’a aucune corrélation avec l’épisode venteux observé à Phoenix, tout aussi impressionnant qu’il soit.

Photo LaLibre

2010 L’année la plus chaude (OMM)

2010 est l’une des annéesles plus chaudes jamais observées à l’échelle du globe

L’OMM a publié sa Déclaration annuelle sur l’état du climat mondial.

L’année 2010 se distingue par des températures record à la surface du globe, équivalentes à celles relevées en 1998 et 2005 et conformes aux observations des 50 dernières années sur l’accélération du réchauffement climatique.

Cette année marque également la fin de la décennie la plus chaude jamais enregistrée. Durant cette période, le réchauffement a été significativement plus important dans certaines régions, notamment en Afrique du Nord et dans la péninsule d’Arabie, l’Asie du Sud et l’Arctique.Des phénomènes climatiques extrêmes de grande envergure ont été enregistrés dans plusieurs régions du monde, entraînant de grandes conséquences socio-économiques.

Les inondations au Pakistan et en Australie, comme la vague de chaleur qui a submergé la Fédération de Russie, ont constitué les phénomènes les plus violents de l’année.

Reportez-vous au site http://www.wmo.int/pages/publications/meteoworld/index_fr.html

Les orages du 28 juin 2011

Les orages sont des phénomènes météorologiques qui peuvent dans certains cas être très violents. En Belgique, nous comptons en moyenne 94,8 jours d’orages par an dans le pays. La période où les orages sont les plus fréquents (et souvent les plus violents) s’étend de mai à août. Selon une statistique faite à l’IRM, il y a en moyenne un tiers de ces orages qui sont accompagnés de dégâts. Ceux-ci peuvent être dus à la foudre, l’abondance des précipitations, la violence du vent et la grêle. Il n’y a pas si longtemps que cela, puisque cela date du 14 juillet 2010, des orages ont provoqué des dégâts principalement dans le Condroz où la collégiale de Ciney s’est vue privée de son célèbre clocher.

Dans la nuit du 28 au 29 juin, le changement de masse d’air a été marqué par des orages qui ont provoqué des dégâts principalement dans le Brabant Wallon. Localement, on a perdu plus de 10°C en une heure. Les vents et les précipitations, localement de grêle, ont été particulièrement intenses. Ainsi le vent à Beauvechain a atteint au plus fort de l’orage une vitesse de 33 m/sec (119 km/h). À Zaventem et à Gosselies, les rafales les plus violentes ont atteint 28 m/sec (100 km/h). Le vent a été la cause de chutes d’arbres, de branches cassées et d’effondrement d’échafaudages principalement dans la région d’Anvers.

Les précipitations ont été remarquables en certains endroits. A la station automatique de Sint-Katelijne-Waver, on a enregistré entre 19 et 20 h, 34,6 mm et le total des précipitations entre 19 h et 2 h le 29, a atteint 60,0 mm. Dans le réseau climatologique les observations ont lieu le matin (du 29) à 8 h et la mesure couvre les 24 h qui la précèdent. La cote la plus élevée des stations disponibles au moment où cet article est rédigé est de 84,7 mm relevée à Thisnes près d’Hannut. À Haacht, notre observateur a enregistré 64,0 mm. Des cotes de plus de 40 mm ont également été relevées à Sint-Katelijne-Waver, Sivry, Waarloos, Solre-sur-Sambre, Rance, Deurne, Sugny, Hechtel et Retie. En général, les précipitations se sont produites entre 18 h le 28 et 2 h le 29. De nombreux dégâts ont été enregistrés à Jodoigne et Wasseiges non loin de Perwez. Les pompiers ont également dû intervenir dans les régions de Charleroi et d’Eghezée.

Un incendie s’est déclenché suite à la foudre qui s’est abattue sur la centrale électrique de Dilbeek.

Halos solaires

Au cours de mes vacances, j’ai eu la possibilité d’observer un phénomène assez rare : un double halo. S’il n’est pas rare de voir un halo sous nos latitudes, il est beaucoup plus rare d’en voir deux.

Le phénomène d’halos atmosphériques est assez complexe. Le 13 juin 2011 à Cozumel (Mexique), on pouvait voir les deux halos : celui de 22° et celui de 46°. Ce dernier était assez faible, néanmoins visible sur le cliché ci-dessous. Les halos sont dus à des réflexions – réfractions au sein de cristaux de glace ayant la forme de prisme hexagonal. Le grand halo est aussi dû à des réflexions – réfractions mais le rayon passe par une des bases du prisme et ressort par l’une des faces du prisme.

On peut également observer deux parhélies. Ce sont des images du soleil qui se placent horizontalement de part et d’autre de celui-ci. Ces images peuvent avoir les couleurs de l’arc-en-ciel. Les parhélies sont aussi appelés « faux soleils ».

L’arc tangent supérieur est présent mais relativement peu visible sur le cliché. Il est formé par des cristaux de glace en colonne orientés horizontalement.

Sur le cliché, on peut également bien voir l’arc circumzénital qui est coloré comme un arc-en-ciel et est courbé dans la direction opposée au Soleil. Il se positionne au-dessus du grand halo. Il est causé par des réfractions dans des cristaux de glace plats orientés horizontalement. Il se forme quand le Soleil est relativement bas sur l’horizon. La hauteur idéale du Soleil au-dessus de l’horizon est de 15 à 25°C.

Le phénomène de halos peut encore présenter d’autres phénomènes optiques comme les cercles parhéliques qui sont des branches qui partent du Soleil et passent par les parhélies et l’arc de Parry qui ressemble à un accent circonflexe sur l’arc tangent supérieur. On peut parfois voir une anthélie qui est une tache blanche située à l’opposé du Soleil sur le cercle parhélique.

Photo prise le 13 juin 2011 à Cozumel, Mexique (Marc Vandiepenbeeck)

Record d’insolation battu ce printemps 2011

Ce printemps météorologique (mars, avril et mai) est remarquablement ensoleillé. Avec les heures d’insolation d’hier (24/5), on vient de dépasser le printemps le plus ensoleillé depuis que l’on fait des observations héliographiques à Uccle, début qui date de 1887.

Jusqu’au 24 mai, nous totalisions 655 h 55 min de soleil. Cette valeur dépasse les 651 h 48 min du printemps 1893. La deuxième place était occupée par l’année 1990 avec 644 h 13 min de soleil. On ne peut encore rien présager de l’été à venir. La seule observation des étés consécutifs à ces deux printemps ensoleillés (1893 et 1990) nous donne des étés normalement ensoleillés avec comme bonus un léger excès par rapport à la normale. L’été 1893 avait enregistré 614 h 54 et celui de 1990, 634 h 55 de Soleil, la normale 1981-2010 étant de 578 h 20.

Ces printemps contrastent de façon notable en regard des printemps les plus déficitaires : 1983 avec 276 h 52 et 1891 avec 330 h de Soleil.

Cet ensoleillement généreux du printemps 2011 est logique avec le déficit de précipitations que nous vivons à l’heure actuelle. On ne peut encore classer ce printemps parmi les plus secs. De toute façon, celui de 1893 avec 37,6 mm reste le plus sec, le printemps actuel totalisant jusqu’à présent 62,4 mm en 23 jours alors que les normales sont 187,8 mm en 49 jours.

La température sera aussi remarquable. À ce jour, la température moyenne est de 12,2°C, soit 0,1°C de moins que le printemps le plus chaud qui date de 2007 (norm. : 10,1°C). Viennent ensuite les printemps 1993 et 2009 avec 11,2°C.

Le printemps 2011 s’inscrit parmi les printemps les plus remarquables depuis que l’on fait des observations à Bruxelles-Uccle.