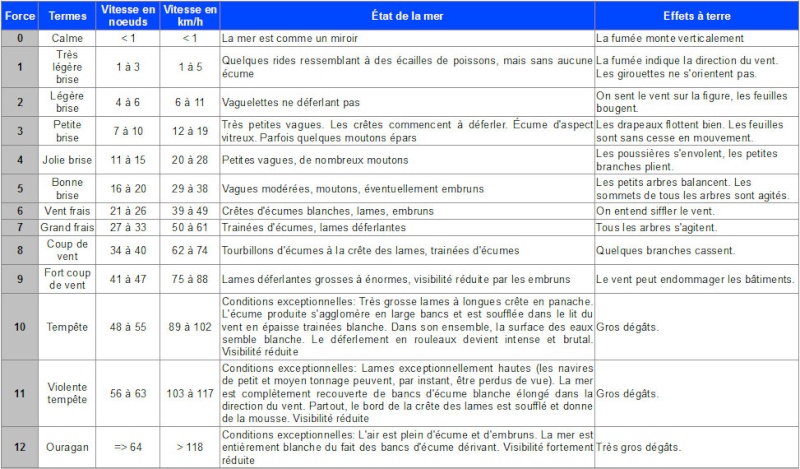

Du vent ? Mais, de quelle force ? Échelle de Beaufort

L’échelle de Beaufort est une échelle qui permet d’estimer la vitesse moyenne du vent. Elle a été établie par l’amiral britannique Francis Beaufort (1774-1857), à une époque où les bateaux ne possédaient pas d’instruments de mesure du vent. Elle est composée de critères permettant d’avoir une idée de la force du vent.

Cette échelle est composée de degré variant de 0 à 12. Les critères étaient basés sur des éléments visibles d’un navire : l’état de la mer, la présence de moutons (sommet de vagues blanchâtres), trainées d’embrun, amplitude des vagues. Ces degrés sont utiles au temps de la marine à voile. Il fallait savoir quand réduire la voilure pour éviter des démâtages entre autres.

Par la suite, on a ajouté des critères pour estimer la force du vent sur Terre. Ces critères sont basés sur le comportement des fumées, des mouvements du feuillage, du soulèvement des poussières, de l’agitation des drapeaux, du comportement des branches et du tronc d’arbres, l’apparition de dégâts (voir figure 1).

Remarque, on ne peut pas attribuer un degré Beaufort (unité Bf) aux rafales.

Échelle de Beaufort (source : https://otake.frenchboard.com/t1223-echelle-de-beaufort)

Un halo dans le ciel de Blanmont

Ce 26 décembre, certains d’entre-vous ont observé un phénomène optique autour de la Lune à Blanmont et ailleurs. Vous étiez nombreux à partager vos photos sur notre groupe Facebook « J’habite à Chastre et vous ? »

Lorsque le ciel est voilé par des cirrus (nuages de haute altitude composés de cristaux de glace), des phénomènes optiques autour du Soleil ou de la Lune peuvent apparaître. Ces nuages sont constitués de particules de glace. Comme les rayons du Soleil sont réfractés et réfléchis par et dans une goutte d’eau, ils le sont également dans les cristaux de glace qui constituent les cirrus.

Dans certaines circonstances, ces cristaux prennent la forme de plaquette ou de prisme hexagonal. Cela engendre autour du Soleil différents cercles ou taches lumineuses.

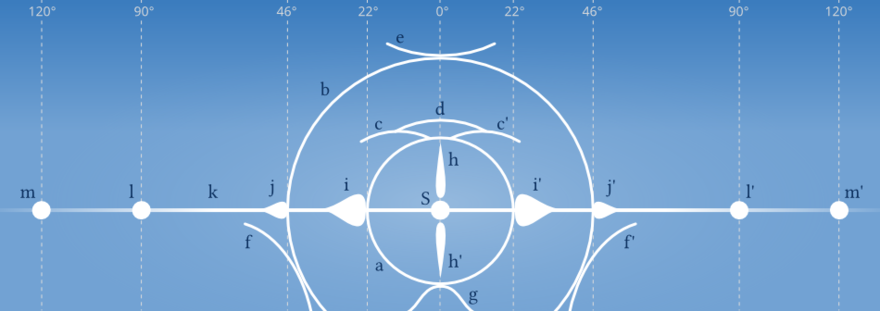

Les différents phénomènes observables dans un halo sont présentés dans la figure ci-jointe. Les plus fréquents sont le cercle de 22° et les parhélies. Le cercle de 22° est le petit halo. Il est rarement complet. De part et d’autre de ce cercle, deux taches peuvent apparaître à la hauteur du Soleil et juste à l’extérieur du petit halo : il s’agit des parhélies. Ceux-ci peuvent être prolongés par des arcs parhéliques. Ils peuvent apparaître sous l’aspect d’une tache laiteuse ou colorée comme un arc-en-ciel. Selon un axe vertical, on peut également voir deux taches laiteuses autour du Soleil et à l’intérieur du petit halo : ce sont les piliers solaires. Sur la partie supérieure du petit halo, on peut quelquefois observer deux arcs de cercle : l’arc tangent supérieur et l’arc de Parry. Autour du Soleil, peut apparaître un second cercle d’ouverture de 46°, il s’agit du grand halo qui est dû à des réfractions et réflexions multiples au sein des cristaux de glace. Comme l’arc tangent supérieur, un arc parfois coloré peut être observé au sommet du grand halo. De part sa position, on le dénomme arc circumzénithal. Tous ces phénomènes peuvent être vus ensemble ou partiellement.

Météorologiquement, il est défini plusieurs phénomènes optiques de ce type. Dans la figure ci-contre, il y a autour du Soleil:

(a) Le « petit halo », cercle décalé de 22° par rapport à la source lumineuse, blanc avec une frange intérieure rouge ;

(b) Le « grand halo », cercle décalé de 46° par rapport à la source ;

(c et c’) Arcs tangents supérieurs ;

(d) L’arc supérieur de Parry ;

(e) L’arc circumzénithal, centré sur le zénith ;

(f, f’) Arcs infralatéraux ;

(g) Arc tangent inférieur ;

(h, h’) La colonne lumineuse, colonne verticale apparaissant à la verticale du Soleil à son lever ou coucher ;

(i, i’) Le parhélie de 22°, ou « faux soleil »5,4, tache de couleur apparaissant à l’horizontale du Soleil, décalée de 22°. Le même phénomène peut se produire avec la Lune et prend le nom de parasélène. La paranthélie est similaire au parhélie, mais située à d’autres endroits sur le cercle parhélique (nommé parasélène avec la Lune) :

(j, j’) Parhélie de 46° ;

(l, l’) Parhélie de 90° ;

(m, m’) Parhélie de 120°.

(k) Le cercle parhélique, cercle parallèle au sol, passant par le Soleil et faisant le tour de l’horizon.

Un autre type non montré :

L’anthélie, tache blanche située à l’opposé du Soleil sur le cercle parhélique. Nommée antisélène si ce phénomène concerne la Lune.

Le brouillard

Une question m’est revenue à 2 reprises cette semaine : « Je ne comprends pas, il fait tout gris et la pression indiquée par mon baromètre est très élevée. Or je croyais que la haute pression était synonyme de beau temps. »

C’est un cliché erroné sur les baromètres de mettre beau temps sur les hautes pressions et pluies sur les basses pressions. On peut avoir un temps gris, voire pluvieux en plein anticyclone. On peut aussi avoir du Soleil dans une dépression.

Le brouillard est un type de temps assez fréquent par haute pression. Dans un anticyclone, le temps est très stable. De plus, on a des masses d’air plaquées au sol. Comme l’atmosphère est chargée d’humidité, on a du brouillard et un temps gris pendant toute la journée.

Le brouillard est constitué de fines gouttelettes d’eau en suspension dans l’air réduisant la visibilité. On parle de brouillard quand la visibilité est inférieure à 1 000 m et de brume lorsqu’elle est supérieure à 1 000 m.

Le brouillard peut avoir différentes origines :

- Brouillard d’advection : lorsque de l’air ayant une certaine température et humidité relative passe au-dessus d’une zone ayant une température inférieure, il y aura formation de brouillard d’advection. Il existe deux types de brouillard d’advection

- Brouillard radiatif : lorsque le ciel est dégagé et les vents faibles, la température près du sol diminue, en particulier la nuit etdu cette diminution ne se transmet pas aux couches supérieures par manque de turbulences. Ceci forme une inversion de température qui garde la vapeur d’eau dans une couche près du sol. Lorsque l’air devient saturé dans cette couche, une déposition de rosée se forme au niveau du sol.

- Brouillard d’évaporation : lorsqu’une inversion de température et des vents faibles affectent une région, pas nécessairement la nuit, toute source d’humidité pourra saturer la masse d’air. Ceci se produit fréquemment près des cours d’eau et des lacs où l’évaporation de la couche superficielle sert d’apport de vapeur d’eau (fumée de mer). Les plantes en évapotranspiration et les sources industrielles (comme la fumée d’une usine) peuvent mener à ce type de brouillard également. Cela se produit également en hiver, surtout par temps très froid, alors que l’apport d’humidité des chauffages de maisons et des industries est important. Dans ce cas, le brouillard est givrant

- Brouillard orographique : par soulèvement de l’air le long d’une pente grâce aux vents, en vertu du comportement des gaz parfaits dans une atmosphère hydrostatique, l’air se refroidit spontanément lorsque la pression baisse et forme du brouillard ;

- Brouillard d’inversion : des nuages bas pris dans une couche d’inversion près de la surface terrestre peuvent descendre vers celle-ci et donner du brouillard ;

- Brouillard de vallée : par nuit claire, l’air froid se formant sur les pentes d’une vallée va descendre vers le fond de celle-ci et un brouillard de radiation va en résulter. Cela se produit souvent en hiver.

Le brouillard que l’on a connu cette semaine est du type radiatif dans un anticyclone. On a eu des pressions qui ont dépassé 1040 hPa.

Le tonnerre

Ce mois de juin, Chastre est particulièrement victime des orages. Un orage est caractérisé par la foudre. Celle-ci se manifeste par un effet lumineux l’éclair et un effet sonore le tonnerre. Ce 18 juin, l’activité électrique a été particulièrement intense. La foudre se succédait à un rythme effréné à tel point que le tonnerre a été continu pendant plus de 20 minutes.

Le tonnerre est un son produit par l’expansion brutale de la fine colonne d’air qui a été chauffée très rapidement par la foudre. Il est le plus souvent un grondement plus ou moins long et plus ou moins intense. Mais parfois on a aussi un claquement sec. Quel est la différence entre les deux. La plupart des éclairs sont dans un nuage ou entre nuages. Mais on a aussi des éclairs entre le nuage et le sol. Si par hasard, une partie de l’éclair est orienté vers vous, à ce moment là on a un claquement. Dans les autres cas, l’éclair, qui a une certaine longueur, émet un grondement dont la durée et l’intensité dépend du faisceau de la foudre. La superposition des ondes de choc provenant des différentes portions de la trajectoire de l’éclair se mêle ensuite à d’éventuels phénomènes de réflexion et de réfraction acoustiques pour composer le bruit spécifique du tonnerre.

La vitesse de la lumière est de 300000 km/s, celle du son est de 340 m/s. L’éclair est donc vu instantanément tandis que le son met un certain temps avant que l’on entende le son de la foudre. Pour connaitre sa distance, il suffit de mesurer le temps entre l’éclair et le début du tonnerre. Si la différence de temps est de 3 secondes, le point le plus proche de la foudre est à un kilomètre. Il suffit de faire le produit entre le temps et 340 (m/s) pour obtenir la distance en mètre. Si vous calculez le temps du grondement, par le même calcul, vous aurez la longueur approximative de l’éclair. En Belgique, on a déjà vu des éclairs allant jusqu’à 30 kilomètres. Dans le monde, on peut avoir des éclairs nettement plus longs. Le 20 juin 2007, dans l’Oklahoma, on a enregistré un éclair de 321 km, la distance entre Bruxelles et Paris !

Saison des ouragans 2019

La saison des ouragans commence traditionnellement le premier juin et se termine théoriquement 30 novembre. L’ouragan est le nom particulier des cyclones tropicaux dans le bassin nord Atlantique. Dans d’autres régions, ils portent d’autres noms comme « typhons » dans le Pacifique Nord-Ouest. Dans les autres zones, on parle abusivement d’ouragan. Le terme « ouragan » vient du nom du dieu du vent chez les Mayas : Huracan.

Au cours d’une saison, dès qu’une dépression tropicale apparait, on lui attribue un numéro. À partir du moment où la vitesse moyenne du vent atteint 63 km/h, elle devient une tempête tropicale et prend alors un nom. Ces noms sont des prénoms masculins et féminins prédéfinis par le centre des ouragans http://www.nhc.noaa.gov/) et l’OMM (Organisation Mondiale de Météorologie). Cette liste est accessible pour l’année en cours et les 5 années à venir sur le site http://www.nhc.noaa.gov/aboutnames.shtml où la liste va jusqu’en 2024. Ces prénoms commencent par la lettre A et suivent l’ordre alphabétique ; les lettres Q, U, X, Y et Z ne figurent pas dans la liste. Le phénomène devient un ouragan quand la vitesse atteint 120 km/h. Ensuite les ouragans se classifient en 5 catégories suivant la vitesse maximale atteinte au cours de son existence. L’année 2005 a été particulièrement prolifique car on a épuisé tous les noms de la liste des prénoms préétablie. Dans ce cas les suivants sont nominés par une lettre de l’alphabet grec : alpha, beta…

Au cours de cette saison 2019 (en théorie non terminée), 18 dépressions ont atteint le niveau de tempête tropicale dont seulement 6 ont atteint le niveau ouragan. Le premier ouragan (Barry) fut de force 1 et s’est produit entre le 11 et le 19 juillet. Lorenzo est 5ème ouragan de la saison 2019, qui a atteint le stade d’ouragan extrême, tout en devenant ainsi l’ouragan le plus puissant de l’histoire si à l’est dans le bassin, et est passé très près des Açores au stade de simple ouragan avant de devenir un système extratropical. Il a dévasté les îles Grand Bahama et Abacos, en plus de produire d’importants dégâts dans les provinces de l’Atlantique du Canada. Lorenzo fut le second ouragan de catégorie 5 de la saison et est entré dans les annales du fait de sa situation très à l’est au moment de son pic d’intensité. La dernière tempête tropicale (Sébastien) a sévi entre le 19 et le 25 novembre. Dans le graphique ci-dessous, on a repris le nombre de tempêtes et ouragans qui ont eu lieu entre 1931 et 2019.

.

.

Chronologie des événements

Image Proba-V de la péninsule du Yucatán

Episodes méditerranéens

En Automne, la mer Méditerranée est encore très chaude. Ce 15 octobre, la température du bassin occidental de la Méditerranée varie encore entre 21 et 25 °C. D’autre part, depuis la fin de l’été, l’anticyclone du Sahara qui, en été, s’est décalé vert la Méditerranée. Après l’équinoxe, l’anticyclone se déplace vers le sud. Cette diminution de pression et le chauffage de l’air par la chaleur de la mer permet le développement de dépressions sur la partie nord du bassin occidental de la Méditerranée. Les nuages contiennent beaucoup d’eau et quand les zones de pluie arrivent sur les contreforts de massif montagneux (Cévennes, Préalpes, massif central, Apennins), elles peuvent donner des quantités phénoménales de précipitations. Cela peut aller de plus de 150 mm à 600 mm dans les cas extrêmes en 24 h. Cela correspond à un à six mois de pluie en 24 h. Les inondations alors catastrophiques. Ce fut le cas dans l’Aude ces 14-15 octobre. Depuis 2010, c’est le 5ème épisode catastrophique avec malheureusement des pertes en vies humaines. Certains se souviennent encore de la catastrophe de Vaison-la-Romaine en septembre 1992 ou les grandes inondations de la Camargue fin novembre 2003.

Ce phénomène s’appelle un épisode méditerranéen. Quand il se produit sur les Cévennes, on parle alors d’épisode cévenol. La France n’est pas la seule à être touchée par ce phénomène, l’Italie, l’Espagne et le Maghreb peuvent aussi connaitre des inondations catastrophiques. Du 09 au 11 novembre 2001, en Algérie, lors des inondations catastrophiques de Bab El Oued près d’Alger, environ 800 personnes sont mortes.

Les chercheurs explorent les causes des variations des émissions de CO2 dans l’atmosphère

[gview file= »http://vandiepenbeeck.org/wp-content/uploads/2018/09/cp_lsce_co2_models_val_dcom.pdf »]

Faits saillants du lancement d’Aeolus

Cap-Vert – Journée mondiale de l’Océan

Pour la Journée mondiale des océans, le satellite Copernicus Sentinel-3A nous emmène au-dessus de l’océan Atlantique et de la République du Cap-Vert.

Commentaires récents